Kunsthistorikerinnen aus der ‚Wiener Schule‘ 1905-1980

Seit 1897 wurden Frauen als ordentliche und außerordentliche Hörerinnen an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien zugelassen. Der allmähliche Inklusionsprozess spiegelt sich in der buchhalterischen Registratur: Wurden Studentinnen bis 1903 in der allgemeinen „Nationale“ am Ende jedes Semesters nach männlichen Hörern gereiht, so erhielten ihre Testate ab dem Wintersemester 1903/04 eine eigene Heftbindung. Erst 1919 wurde eine integrative Registratur nach alphabetischer Ordnung angelegt. Die Quellengattung der „Nationale“ bietet sowohl quantitativen, wie qualitativen Forschungen eine Grundlage. Sie gibt nicht nur Aufschluss über Status, Religion, Alter und Herkunft der Hörerinnen, sondern auch über die belegten Lehrveranstaltungen. Bisher wurde sie noch nicht systematisch auf die Frage nach dem Anteil von Inskribentinnen in das Fach der Kunstgeschichte untersucht.

Verschwindend gering war zunächst die Zahl der Frauen, die eine kunsthistorische Lehrveranstaltung besuchten, gegenüber jenen, die sich in naturwissenschaftliche Fächer einschrieben. Auch letztere zählten damals zur philosophischen Fakultät. 1903/04 belief sich der Anteil der Kunstinteressierten tatsächlich nur auf 5% von annähernd 200 Inskribentinnen, unter ihnen Erica Conrat (1883–1958), die 1905 als erste Frau in Wien eine Dissertation einreichen sollte. Das Umfeld der multi-ethnischen Hauptstadt mag die übliche Heterogenität von Studierenden noch verstärkt haben. Hinsichtlich Alter, Herkommen und Lebensentwürfen lässt sich jedenfalls unter den angehenden Kunsthistorikerinnen eine hohe Diversität feststellen. Was sie zu verbinden scheint, ist ein bildungsaffiner familiärer Hintergrund, vermutlich auch Neugier und Wagemut

zur Nonkonformität.

Gutachten in den Rigorosenakten aus dem Archiv der Universität zeigen einen auffälligen Wandel ihrer Wertschätzung durch die Professorenschaft. Äußerte sich der Doktorvater von Erica Conrat, Franz Wickhoff (1853–1909) noch unvoreingenommen positiv, so beklagten sich sowohl Julius von Schlosser (1866–1938) wie Josef Strzygowski (1862–1941) in den 20er Jahren über die Last von „unselbstständigen Frauenarbeiten“. In den bearbeiteten Themen lassen sich jedoch keine Unterschiede zu den Dissertation der Kommilitonen feststellen. Sie wurden

in denselben Publikationsorganen veröffentlicht.

Die fehlende Perspektive einer weiterführenden institutionellen Karriere scheint sich in einer systemischen Negativspirale verfestigt zu haben. Die Legitimation für eine Dissertation oder gar das Streben nach einer Habilitation (Hedwig Gollob) war schwerlich zu erbringen, wenn ausgebildete Kunsthistorikerinnen nur als Ehefrauen von Kunsthistorikern (Erica Conrat-Tietze, Julia Gyarfas-Wilde) oder – schwer erkämpft – als Bibliothekarinnen (Carola Bielohlawek, Hedwig Gollob) oder im Dienst der Volksbildung – etwa an der Urania – ihre Fähigkeiten einbringen konnten. Aus Professorensicht stellte die Betreuung von Frauen bald eine Vergeudung ihrer Kapazitäten dar. Die Prägung von weiblichen „Role-models“ für die nächste Generation wurde auf diese Weise verhindert. Leerstellen in der Fachhistoriographie waren die Folge.

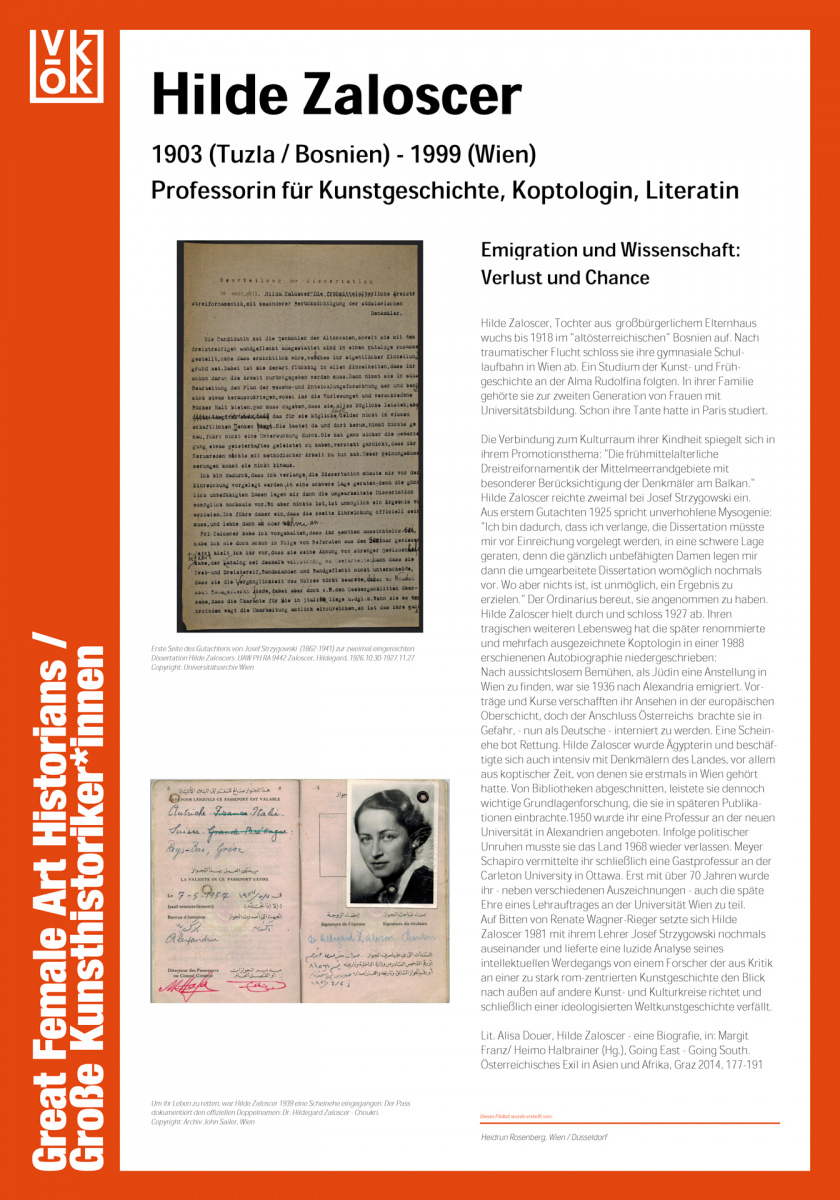

Den größten Rückschritt für weibliche Karrieren an der Universität, bedeutete jedoch die Zeit des Naziterrors, nicht zuletzt, weil der Anteil von Töchtern aus jüdischen Elternhäusern in Wien hoch war. Wenn Kunsthistorikerinnen emigrieren mussten (Julia Gyarfas, Erica Tietze-Conrat, Betty Kurth, Alma Wittlin, Hilde Zaloscer und andere), so gelang ihnen eine Rückkehr viel seltener als ihren Kollegen.

Manchen von Ihnen jedoch, wie Hilde Zaloscer, brachte das Exil die Anerkennung, die ihnen in Wien versagt blieb. Sie wurde 1950 auf eine Professur an der neugegründeten Universität in Alexandria berufen. Auch Erica Conrat-Tietze hielt 1954-56 Vorlesungen an der Columbia University in New York.

Andererseits waren Zwischenkriegs- und Kriegszeit von Neuordnungen und wachsender Professionalisierung in den institutionellen Bereichen Museum und Denkmalpflege bestimmt. Hier boten sich neue Anstellungsmöglichkeiten für Frauen, bisweilen konnte ein Parteibuch förderlich sein. (Carola Bielohlawek).

Dieser besonders nachhaltige Verlust an weiblicher Intelligenz führte nach 1945 dazu, dass erst mit Renate Wagner-Rieger 1971 die erste Ordinaria am Institut für Kunstgeschichte ernannt wurde. Im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen konnte sie innerhalb der Institution Karriere machen. Es wird kein Zufall sein, dass manche Vorkämpferinnen der ersten Generation (Hedwig Gollob, Hilde Zaloszer) den Kontakt zu ihr suchten.

Mit einem aktuellen Gendergap von 1:6 unter unbefristeten ordentlichen Professuren zählt das Wiener Institut für Kunstgeschichte auch heute noch zu den Schlusslichtern. Die Studio-Ausstellung am Institut für Kunstgeschichte im November 2021 (im Rahmen der 21. VÖKK-Tagung „Große Kunsthistoriker*innen) versuchte, anhand von ausgewählten Beispielen die vermeintlichen Leerstellen der Fachgeschichte auszugleichen und so der systemischen Unterrepräsentation von Kunsthistorikerinnen in leitenden Positionen der Universität entgegenzuwirken. Sie knüpft an eine Serie von digitalen Präsentationen an, die Lioba Theis seit 2008 in Lehrveranstaltungen entwickelt und in freier Folge publiziert hat.

Heidrun Rosenberg, Oktober 2021